传承7000年的黑科技,古传统技艺的智慧之美

/ by 天赐湾 浏览次数:2362次

传承7000年的黑科技,古传统技艺的智慧之美

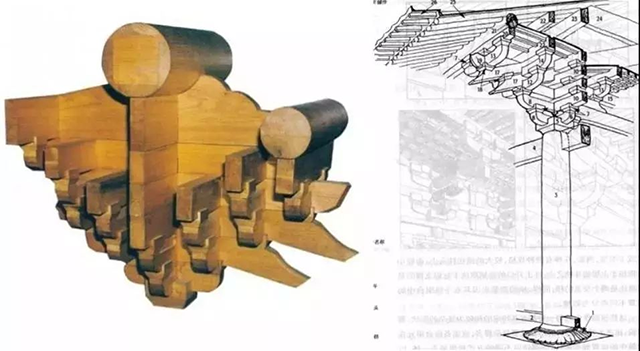

众所周知,中国的古建筑以巧夺天工的木架构闻名于世,中国古建筑几乎都是采用装配式建设施工理念,而鲜为人知的是,距今约七千年前的河姆渡时期,华夏祖先就开创了“梁柱式”建筑的“榫卯结构”,诞生了木质榫卯结构建筑技术,开始实施“拼装式建筑”,这种巧妙的建造方正是装配式理念及施工方式诞生的产物,其各种构件和规格的制定,主要是配合制造和施工中的“预制”和“装配”要求,目的就是为“批量生产”和“建设效率”服务。

河姆渡文化时期的“榫卯结构”

固定垂直构件的榫卯结构

通过把预制好的建筑材料进行拼装,最终形成拼装出来的装配式建筑物的木制榫卯结构体系。可算得上中国古代工艺史上薪火相传的黑科技。

我国古代预制木构架体系

河姆渡出土榫卯结构木建筑遗迹

榫卯结构是中国古代木结构建筑中的一种重要构造形式。榫卯是指榫头和卯眼之间的配合结构,由于榫头和卯眼的相互配合牢固,因此可以使建筑物在风霜雨雪中保持稳定,防止房屋倾斜或崩塌。

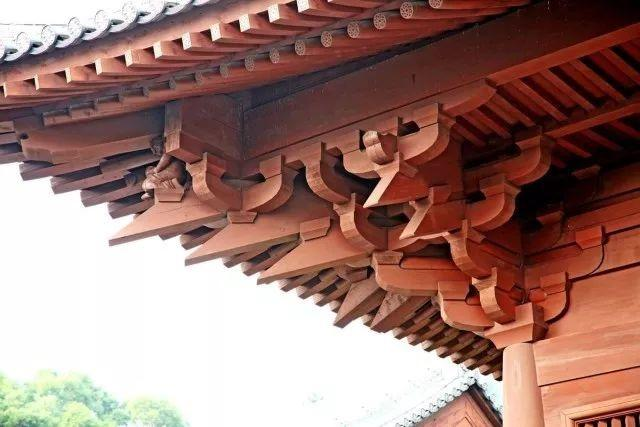

这种结构形式在中国建筑史上的地位非常重要,不仅在寺庙、宫殿、民居等建筑中广泛应用,而且也被运用于桥梁、船舶等领域。同时,中国的古代木结构建筑也因其榫卯结构的优越性而在世界上享有盛誉。

追溯到中国古代的建筑中。据考古学家和历史学家的研究,榫卯结构较早期出现在中国的商朝时期(公元前1600年至公元前1046年),当时的建筑采用榫卯结构的特点十分明显。例如,商朝的建筑中常常使用凿成方形的石头来制作基座和墙体,这些石头之间的连接就是采用榫卯结构。

随着时间的推移,榫卯结构在中国的建筑中得到了广泛的应用,明清时期(14世纪至20世纪初)的建筑充分体现了榫卯结构的细致,具有极高的技艺水平和审美价值。明清时期的古建筑如故宫、颐和园、圆明园、南京明孝陵、承德避暑山庄等,都是典型的榫卯结构建筑,展现了中国传统木结构建筑的卓越成就。

榫卯结构虽历经千载岁月的积淀,但我们坚信其传统技艺将永存于未来。榫卯技术不断演进,在现代建筑领域的装配式结构应用中发挥着日益重要的作用,在装配式的发展中逐渐成为不可或缺的关键因素。“榫卯结构”与“装配式”之间究竟蕴藏着怎样深邃的文化内涵?在接下来第二篇中,我们将探寻这段奇妙蜕变历程,并呈现榫卯技艺在近代建筑工程中的实际应用。